腹筋運動で腰が痛くなる理由は?

腰痛で病院や接骨院にいくと「体幹が弱いからですよ」と言われて腹筋運動をすすめられることはありませんか?

ところが、腹筋運動をしようとしてもお腹よりも先に腰が痛くなってしまうという話しをよく聞きます。せっかく腹筋を鍛えようとしても、腰が痛くなってしまっては本末転倒ですよね。

「腹筋が弱いからか。。」

と思って、腰を我慢して腹筋運動を繰り返すとさらに腰痛が悪化しかねません。こういった場合はすぐにトレーニングのやり方を見直すようにしてください。

正しく腹筋運動をして腰痛を予防する方法を紹介します。

腹筋運動で腰が痛くなる原因

これまでは腹筋運動と言うと、仰向けに寝っ転がって上半身を起こしていくトレーニングが定番でしたね。私も中学生や高校生の時によくやらされた記憶があります。。

ところが最近の体幹トレーニングブームのおかげで、腕立てや肘立ての態勢で体を固めるトレーニングもよく見受けられるようになりました。

どちらがよくて、どちらが悪いと言うわけではなく、どちらのトレーニングにも腰を痛める原因が潜んでいるんです。

上半身を起こす腹筋運動の問題点

一番気をつけなければいけない点は、お腹をしっかりと丸め込むことができているかどうか。これに尽きます。

腹筋運動をがむしゃらにしている方を眺めていると、腰まわりがまっすぐのまま上体の上げ下ろしをしている姿が見受けられます。

これはお腹や腰を固めたまま、太ももの力であげていることが考えられます。

筋肉を成長させるには、伸び縮みさせることが大切です。ところが、お腹を固めたまま上体の上げ下ろし運動をしてしまうと必要とされる腹筋はほとんど使われません。

どちらかというと太もものトレーニングですね。

お腹や腰を固めたままということは、筋肉を緊張状態にしたまま保つということです。

もともと腰は前弯しているため、緊張状態を保つと弯曲部位に負担がかかってしまうのです。これが腰を固めたまま腹筋をした時の腰痛の原因と考えられます。

例えば、上半身は寝転がったまま足をあげる足上げ腹筋で腰が痛くなるのもほぼ同じ原理と思ってください。

体幹をキープするトレーニング

長友選手の体幹トレーニングが流行って、どの年代でもこのトレーニングをしている姿を見受けるようになりました。

腕立て、もしくは肘を立てた姿勢で30秒から1分キープ。これをいろんな姿勢で繰り返しています。

確かに正しい姿勢でやることで効果をあげることもできますが、正しい姿勢でできていないことが圧倒的に多いです。

よくある間違いの一つは、背中が丸まっているパターン。ドローインをしてお腹に力を入れようとするあまりに、肩甲骨が開いてしまって背中が丸まります。

この姿勢では狙いとなるお腹のインナーには刺激を届けることができず、悪い姿勢を助長する要因となってしまいます。

もう一つの間違いは背中を意識しようとするあまりに腰が反ってお腹が落ちてしまうパターン。

横から見て地面と体との距離が近い時は腰が反っている状態ですね。

これら間違った姿勢で固めるトレーニングをしてしまうと、腰の緊張がさらに高まってしまいます。

その結果、腰痛がなかなか改善されず、むしろ悪化してしまう可能性もあるのです。

腰痛を予防する腹筋運動

では、腰痛を予防する腹筋運動をするには何に気をつけるかというと、お腹をしっかりと丸めること、呼吸を大切にすること、この二点が大切になると考えています。

上体を起こす腹筋運動で気をつけること

意識するポイントはしっかりと腹部が丸まっているかどうか。上半身をあげることが目的にならないようにしましょう。

まず大きく息を吸って、ゆっくりと息を吐きながら上体を起こしていきます。この時にできるだけ下腹部を凹ませておへその下側(腰の部分)を地面に押し付けるようにします。

そうすることで腹部の奥の方を使ってるように感じられるのではないでしょうか。

息を吐ききったら息の吸い込みとともに、上体をゆっくりとおろしてください。

腹筋運動をする時におへそを覗き込むように、という指示を受けるのはお腹を丸め込むための意識の持ち方です。

無理にやりすぎると首を痛めることもありますので注意して行うようにします。

お尻をあげる運動

もし上体を起こす運動でお腹を意識するのが難しい時は、逆にお尻をあげる運動に切り替えるのもアリだと思います。

お尻をあげる運動というと腰や太ももの裏側のトレーニングになってしまうのですが、お尻のあげ方の違いや意識の持ち方の違いで、お腹のトレーニングもなります。

やり方は仰向けに寝っころがり、両膝を立てます(90度くらい)。

息を吸い込み、息をゆっくりと吐きながらおへその裏側を地面に押し付けながら骨盤を立てるようにしてお尻の先端部を上に持ち上げるようにします。

この時、背中を地面から離れないように気をつけてください。地面から離れるのは尾てい骨から仙骨、おへその下側あたりまで。

下腹部に丸みを持たせるように、尾てい骨から順番に地面から離していく感じです。

尾てい骨が天井を向くくらいまで腰まわりを丸め込めると腹部を使っている感じがわかると思います。上半身に力が入りやすいので、できるだけ上半身はリラックスしたまま行えるように気をつけましょう。

プランク(ピラー)トレーニング

いわゆる腕立てや肘つきの姿勢でキープする方法です。いわゆるドローインの姿勢ですね。

気をつける点はお腹を意識するあまりにお尻や肩甲骨(胸郭)周りの動きがおろそかにならないこと。一つを意識しすぎると他の部分に弊害が出てしまいます。

間違った姿勢でプランクトレーニングをやりすぎると、全身をまとめて固める癖がつきやすくなり、猫背や反り腰になりやすかったりします。これが腰痛を引き起こす原因となってしまうのです。

ポイントはお尻、下腹部、肩甲骨の三点を締めること。締めるという表現が難しいかもしれませんね。

●お尻を締める=お尻の穴をギュッとすぼめる(割り箸をわる感じ?)

●下腹部を締める=下腹部を軽く凹ませる?

●肩甲骨を締める=姿勢をよくして軽く胸をはる?

という捉え方をしていただけるとわかる方もいると思います。感じ方は人それぞれですので、この表現でわかりにくくなる方もいるかもしれませんが。

この意識を腕立ての体勢でキープしてください。

実はこの姿勢をキープするのはとても大変です。お尻を意識すると肩に力が入って背中が丸まってしまう、肩甲骨を寄せようとするとお腹が抜けてしまう、、というようにこれらのことを同時に行うのは難しいです。

一気に問題をクリアするのではなく、少しずつクリアできるように毎日の課題として取り組んでみてください。

できるのであれば、この姿勢で腕立て伏せなども行っていくと体の強化につながります。とてもきついですけどね。

腹筋運動で腰痛にならないために

腹筋運動で大切なことは、お腹をしっかりと丸めること、一つの姿勢で固めすぎないこと、ということがわかったと思います。最終的には、

「背骨には何個の骨がありますか?」

という質問にいきつくのですが、背骨(特に腰まわり)は何個の骨が連なって構成されているのかをイメージしてみてください。

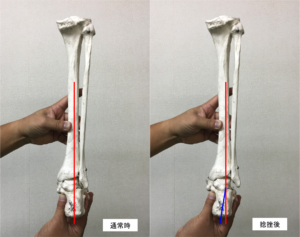

背骨には合計26個(頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個、仙椎2個)の骨があり、それらが縦にS字を描きながら連なっています。

もし腰には1個の骨しかないとイメージされている方はこれまでの動きで正解かもしれません。ですが、実際に背骨にはこれだけの骨が存在するわけです。

これらの骨を連動させながら動かすイメージを持つと、当然しっかりと動かしてあげた方が痛みは出にくいですよね。

腹筋運動も腰の骨を一つ一つ動かす(丸めていく)イメージを持って取り組んでいくと、徐々にお腹の奥にある筋肉を使いやすくなってくると思います。

せっかくトレーニングをするわけですから、できるだけ効果のある方法で行うようにしてみてください。

お問い合わせ・ご予約はこちら

お問い合わせや施術のご予約はこちらのフォームより承ります。

ご予約を希望される方は、ご希望の日時や連絡先を下記フォームに記入して送信をお願い致します。後ほどスタッフから折り返しのメールをお送りししますので、日時の確認を終えた段階でご予約が成立となります。

メールフィルターをお使いの方は、事前に下記ドメインを受信可能にして下さい。

@mentena.com

当日の施術をご希望の方は、

042-306-6147 までお願いします。

「ホームページを見て…」とお気軽にお電話ください。

投稿者プロフィール

- 東京都府中市のコンディショニングサロンめんてな代表の倉持です。体のゆがみを整えて、楽に動ける体作りをサポートします。

最新の投稿

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較!

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較! 股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント

股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント 姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法

姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法 トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

初の著書|太鼓打ちのための身体の整え方 〜呼吸・体幹編〜

打ち込む力を引き出す!太鼓打ちのための身体の整え方

〜呼吸・体幹編〜

を電子書籍にて上梓しました。

”太鼓打ちのための”という表現になっていますが、野球やテニスといったオーバーヘッド種目、音楽をされている方など身体を使うすべての方に参考になる内容になっています。

これまで様々なチームで指導をしてきましたが、いいパフォーマンスを発揮するためには呼吸や体幹の動きを整えていくことが最優先なのではないか、という結論にたどり着きました。

いかに呼吸を整えることが大切か、体幹の動きを適切なものにするためにはどんなことが必要か、それらを一冊にまとめたものが本書籍になります。

ただストレッチやマッサージ、筋トレをしているだけでは身体を変えることはできません。

その前提としての呼吸の最適化であったり、体幹の動きの最適化をしていくことで、トレーニングの効果もさらに高まってきます。

「腰を痛めることなく動き続けたい」

「呼吸が浅いのをなんとかしたい」

「もっといいパフォーマンスをしたい」

という方におすすめの一冊です。