腰のサポーター、どのタイミングではずすのがいい?

6月の梅雨の時期は寒暖差であったり気圧の変化から、だるさや頭痛といった体調不良を起こしやすい方が多いです。

これを東洋医学では湿邪というそうです。

湿度が高くなることで体内との浸透圧の関係で、水分や老廃物が流れにくくなることが原因の一つとして挙げられます。

そして、この時期はぎっくり腰やそれに近い痛みも出やすい時期でもあります。実際に今年も結構な数の相談をいただきました。

腰を守るという意味でもコルセットやサポーターをうまく使いながら、痛みに対処していくのが回復への一つのステップだと感じています。

ただ、ずっとサポーターを使い続けるのもあまりオススメはできません。

その理由は体を支える筋肉を強化するのにはつながらないから。

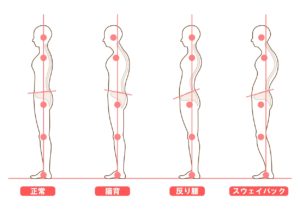

腰は人体の中でも構造的にとても弱いです。肋骨や骨盤のように周りを覆われず、背骨のみで支えなければいけません。

本来は筋肉で支えなければいけないところを、痛めてしまうと支えがなくなってしまいます。

その代わりとなるのがサポーターです。

肋骨と骨盤の間にサポーターを巻くことで、背骨をギュッと締め付けて腰を安定させてくれます。

腰が痛くて起き上がるのがしんどくても、サポーターをした瞬間にスッと立てたりしますよね。

ここで気を付けてほしいのが、あまりサポーターに頼りすぎないこと。

日常生活を送れるようになってきたら、徐々にサポーターをつけない時間を作るようにしていきましょう。

そうしないと弱ってしまった筋肉が回復せず、また同じように腰を痛めてしまうかもしれません。

ただ、ここで注意。

いきなりサポーターを外して一日を過ごそうとすると反動でさらに痛みが出てくる可能性があります。何事も順を追いながら進めていくのが大切です。

まずは家の中にいるタイミングで外すようにしましょう。そうすればちょっと違和感が出てきたらすぐにつけられます。

次に少しの外出時間やお散歩の時間。慣れてきたら徐々に伸ばしていって、最終的に何もなしという感じです。

良くなってくると何でもできちゃうと思っちゃいますが、そのタイミングが一番危ない時でもあります。少しずつ慣らしていきましょうね!

投稿者プロフィール

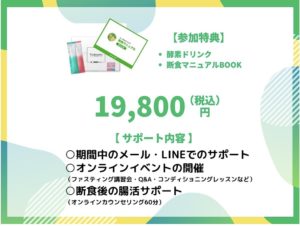

- 東京都府中市のコンディショニングサロンめんてな代表の倉持です。体のゆがみを整えて、楽に動ける体作りをサポートします。

最新の投稿

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較!

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較! 股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント

股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント 姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法

姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法 トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

初の著書|太鼓打ちのための身体の整え方 〜呼吸・体幹編〜

打ち込む力を引き出す!太鼓打ちのための身体の整え方

〜呼吸・体幹編〜

を電子書籍にて上梓しました。

”太鼓打ちのための”という表現になっていますが、野球やテニスといったオーバーヘッド種目、音楽をされている方など身体を使うすべての方に参考になる内容になっています。

これまで様々なチームで指導をしてきましたが、いいパフォーマンスを発揮するためには呼吸や体幹の動きを整えていくことが最優先なのではないか、という結論にたどり着きました。

いかに呼吸を整えることが大切か、体幹の動きを適切なものにするためにはどんなことが必要か、それらを一冊にまとめたものが本書籍になります。

ただストレッチやマッサージ、筋トレをしているだけでは身体を変えることはできません。

その前提としての呼吸の最適化であったり、体幹の動きの最適化をしていくことで、トレーニングの効果もさらに高まってきます。

「腰を痛めることなく動き続けたい」

「呼吸が浅いのをなんとかしたい」

「もっといいパフォーマンスをしたい」

という方におすすめの一冊です。