山下り中にだけ膝の外側に痛みが出る症状に対してのアプローチ方法

こんにちは、スポーツ整体めんてなの倉持です。

先日、山下り中に膝の外側に痛みが出てしまい、今後山に行けなくなるのではないか、と不安で来店されたお客さまがいました。

階段でもそうですが、下りの方が登りよりも膝に負担がかかりやすいのは事実です。

その上で、めんてなではどのような見方をして、どのような対処をしているのかを紹介します。もし、なかなか膝の外側の痛みが改善されないという方は参考になると思います。

腸脛靭帯炎についてはこちらの記事をご覧ください。

山下りで膝の外側が痛くなる原因

そもそも階段でも山で下りの方が膝にかかる負担は大きくなります。その理由は、以下の通りです。

・地面につく時に足首が内側に倒れてしまうから

・元々体が硬い

一つずつ解説していきますね。

降りる時にかかる重力の影響

坂道を降りてくると、足の進む力に加えて重力がかかるのでどんどんスピードが上がってしまいますよね。

「おっとっと、、、」

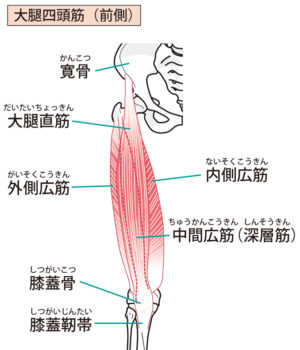

となった時にスピードを抑えるために働いてくれるのが大腿四頭筋(だいたいしとうきん)というももの前側にある筋肉。この筋肉がロープで引っ張るかのごとく頑張って、足が前に出るのを防いでくれます。

では、この筋肉がどこにつくのかというと。。

膝のお皿ですね。膝のお皿の上側にくっついて、足がどんどん下に動いてしまうのを上から抑えているわけです。こうなると、大腿四頭筋も疲れて悲鳴をあげてしまいますし、大腿四頭筋に引っ張られている膝も悲鳴をあげる可能性が大きいです。

足首のねじれによる影響

自分の足をまじまじと見たことがある方は少ないかもしれません。その場で足を投げだせる方は、足を前に投げ出して足の形がどうなるか観察して見てください。つま先はどの方向を向いていますか?

もし、つま先がだらんと垂れ下がって、内側に向いていたら要注意。

その足の形が、そのまま下りの時の接地時の足の向きと思ってください。靴底を眺めて外側が極端に減っている(多少は外が減るのが当たり前ですが)場合は、その傾向が大です。

下りの時はカカトから地面につきますが、その時に外側が着地して、そこから外側を回って小指側からつま先までついていくというパターンですね。こうなると太ももの外側に負担がかかり、そこから引っ張られる膝の外側に痛みが出やすくなります。

立っていて小指側に体重を乗せる癖がある、捻挫グセがある、O脚が強いという方にもその傾向があると考えていただけるとわかりやすいかもしれません。

もともと体が硬い

そもそも体が硬い(特にももの前と股関節)が硬いと膝に負担がかかりやすいです。

下りの場合は膝が前に出やすい分だけ、筋肉が硬いとお皿が引っ張られて膝にかかる負担も大きくなりやすいです。

体が硬いからけが多いというと必ずしもそういうわけではありませんが、今回の場合は

を直結して考えても問題ないと言えます。この三点を踏まえた上で、めんてなでは体の状態を戻していくアプローチを行なっています。

めんてなでやっていること

抑えておきたいポイントは、

・外側に乗るクセとその影響による太ももの外の張り

・全体的な柔軟性

・太ももとお尻の筋トレ

この流れに沿ってセッションを進めていくと、膝の外側の痛みから解放されることが期待できます。地面に足をつく時に、外側からついているなーと感じている方はイメージしながら見ていただけるとわかりやすいかもしれません。

足首のねじれ

足首の捻挫はスポーツ中に一番起こりやすいケガの一つで、むしろ足首の捻挫はケガと言えない、と思っている方も多いかもしれませんね。

なので、つま先が上がるように足首の骨を動かしつつ、周りの筋肉を刺激して動かしやすくしていきます。

足の指先が使えない、つま先をまっすぐ引き上げることができない、外反母趾があるという方はここからのスタートです。

太ももの外側の張り

小指側に体重を乗せるクセがあると、太ももの外やスネの外が張りやすく、結果膝の外側に痛みが出てくるという悪い流れになりがちです。

上の足首の部分とつながってきますが、足の裏全体でしっかりと立つことができれば問題ないのですが、なかなかクセを戻すのは大変なのでまずは外の張りを緩める必要があります。

これに関しては、スキンストレッチという筋膜はがしのツールを使って、表面から緩めていくと少ない刺激でしっかりと緩ませることができます。

“カッサ”と同じような原理で、表面をなぞるだけで血流が良くなりますよね。それにプラスして皮膚のゆがみも整えることができるのがオススメポイントです。

柔軟性の改善

これは、そのままストレッチやりましょう、ということなのですが。

ただストレッチをやるだけではなかなか効果が出にくいのも事実です。その理由は脳で制御してしまっている部分があるから。

自分の中で体の硬さによる痛みや不安があり、締め付けてしまう方がたまにいらっしゃいます。その多くは脳の制御によるもの。

なので、簡単な脳トレ(目や首まわりの刺激)をすることでリラックスしやすくなるので、ストレッチの効果も感じやすくなるのではないでしょうか。

太ももとお尻の筋トレ

最終的に大切なのは、この部分ですね。いくら体を整えても筋肉をつけていくことが必要です。

その基本がスクワット

おそらく、どのサイトを調べてもスクワットをやりましょうと書いてありますし、口コミなどでもスクワットをやったら下山中の膝の痛みがなくなった、なんていうコメントをよく見かけます。それくらいスクワットは大事です。

一つ、オススメのスクワットがこちら。

傾斜がついたところでのスクワットですね。傾斜をつけることでももの前にダイレクトに刺激を入れることができるので、より効果的にトレーニングを進めることができます。

傾斜を作るのが難しいかもしれませんが、単純にくだり坂でスクワットをするのが一番簡単です。

下山中に膝を痛めないように気をつけるには

まず気をつけることは、大股で下りずに小股で一歩ずつ踏みしめて下りること。トントンとテンポよく下りてくると最初はよくても徐々にダメージが溜まってきて、プルプルとももが震え始めるかもしれません。そうなると一緒に膝も笑い始めて、痛みへと変わってしまいます。

アシモではないですが、足場を確認しながら下りてくると安全に下りることができます。

もう一つは足のつき方を意識すること。カカトからつく時に外側ではなくカカトの真ん中が地面につくように意識しましょう。ちなみにですが、靴はできるだけトレッキングシューズを履くようにしましょうね。普通のスニーカーなど柔らかい靴ですと、足を支えられずに危険です。

もし意識しにくい場合には、インソールを入れることもオススメです。下りている間、ずっと足を意識するのはとても難しいので、靴の中にインソールを入れて支えてあげるのも大切です。

宣伝ですが、当店で扱っているインソールはセミオーダータイプのインソールで、土踏まずをしっかりとサポートする機能が付いているので世界35カ国で愛用されています。先日のラグビーワールドカップではニュージーランドの選手が履いている姿が目撃され、話題にもなりました。もし、インソール探しでお困りの際にはお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 東京都府中市のコンディショニングサロンめんてな代表の倉持です。体のゆがみを整えて、楽に動ける体作りをサポートします。

最新の投稿

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較!

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較! 股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント

股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント 姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法

姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法 トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

初の著書|太鼓打ちのための身体の整え方 〜呼吸・体幹編〜

打ち込む力を引き出す!太鼓打ちのための身体の整え方

〜呼吸・体幹編〜

を電子書籍にて上梓しました。

”太鼓打ちのための”という表現になっていますが、野球やテニスといったオーバーヘッド種目、音楽をされている方など身体を使うすべての方に参考になる内容になっています。

これまで様々なチームで指導をしてきましたが、いいパフォーマンスを発揮するためには呼吸や体幹の動きを整えていくことが最優先なのではないか、という結論にたどり着きました。

いかに呼吸を整えることが大切か、体幹の動きを適切なものにするためにはどんなことが必要か、それらを一冊にまとめたものが本書籍になります。

ただストレッチやマッサージ、筋トレをしているだけでは身体を変えることはできません。

その前提としての呼吸の最適化であったり、体幹の動きの最適化をしていくことで、トレーニングの効果もさらに高まってきます。

「腰を痛めることなく動き続けたい」

「呼吸が浅いのをなんとかしたい」

「もっといいパフォーマンスをしたい」

という方におすすめの一冊です。