水分だけでは不十分!熱中症対策にはタンパク質も大事

いよいよ梅雨も明けて夏本番!

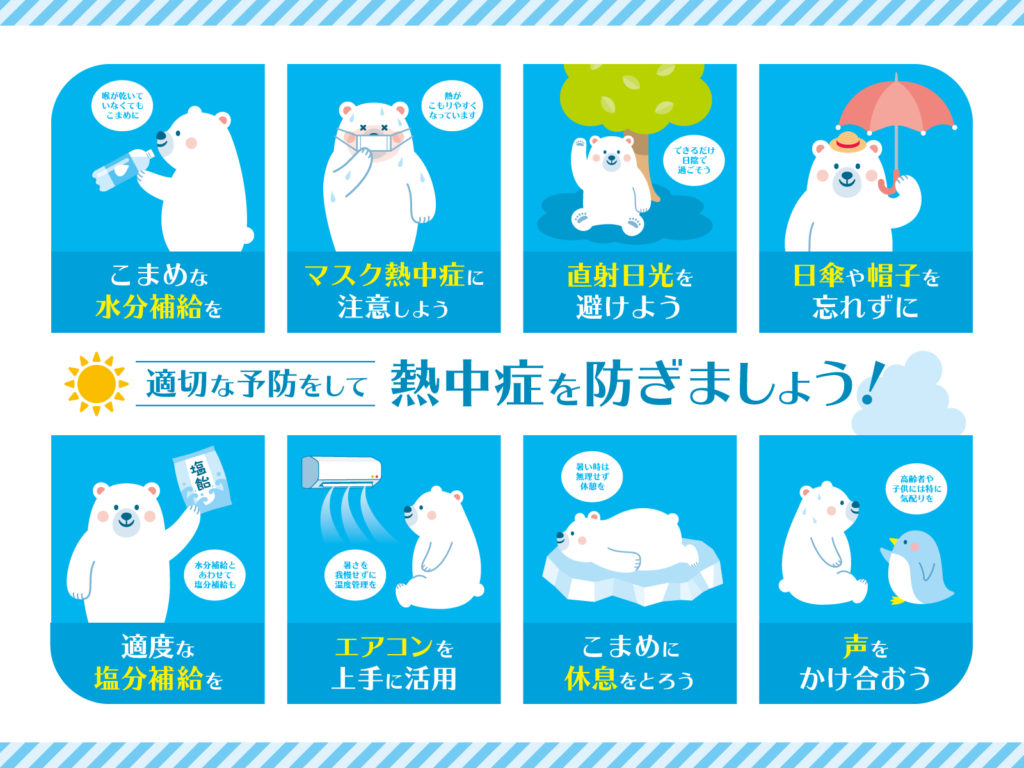

「熱中症対策にはこまめな水分補給を!」と言われるたびに「私はしっかり飲んでいるから大丈夫」と思っていませんか?

実は熱中症予防には水を飲むだけでは万全とは言えません。今回は熱中症のメカニズムと対策について紹介します。

体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かくなったりして、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などのさまざまな症状を起こすこと。

体中には血管のネットワークが張り巡らされています。

血液の役割は、酸素や必要な栄養素を体のすみずみまで運ぶだけではありません。

実は、体内で発生した熱を皮膚表面まで運んで汗として外に逃す体温調節の機能も大事な役割の一つです。

汗には水分だけでなくミネラルや電解質も含まれており、大量の発汗によって脱水症状だけでなく電解質不足も起こします。

これがいわゆる熱中症I度の状態。

ところが、それ以上汗をかけなくなってしまうと、体温調節機能が破綻して体温の上昇を止められなくなってしまいます。

これが熱中症のⅡ度の状態で非常に危険な症状と言えます。

さて、熱中症予防にはどんな栄養素が必要でしょうか?

ビタミン?ミネラル?確かにそれらも大切な栄養素の一つですが、それだけではありません。

意外に思われるかもしれませんが、熱中症予防にはタンパク質を摂ることがとても大切です。

水分を摂って血液の流れを良くしたり、ミネラルを摂って血液のバランスを取ることはもちろん大切。

ただ、それ以上に大切なことは摂った水分やミネラルを血管内にしっかり取り込むことで、タンパク質にはその役割があるのです。

アルブミンという成分、ご存じでしょうか?健康診断の数値の一つなので、もしかしたら一度は耳にしたことがあるかもしれません。

タンパク質を摂ると体内でアルブミンが合成されるため、血液中のタンパク質濃度を測る数値として使われています。

数値が低いと肝臓や腎臓に異常があるのではないかと診断されます。

そんなアルブミン。血管の中に水分を取り込む働きがあるので、血液の循環量を増加させる役割を担っています。

結果として汗をかきやすくなったり、体の熱を体外へと放出しやすくなり熱中症になるリスクを下げてくれます。

※熱中症に関してはこちらにも記事をまとめてあります

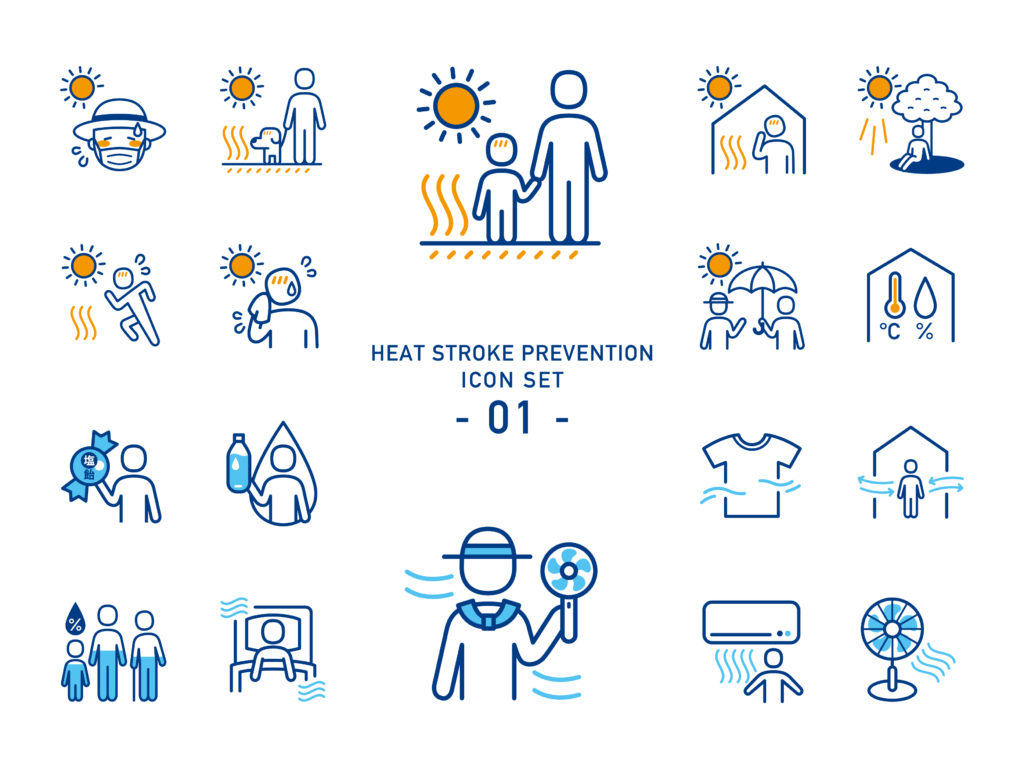

熱中症にならないために気をつけること

この週末はいかがお過ごしでしたか?真夏のような暑さにぐったりとされた方も多いのではないでしょうか。 私は20日(土)に息子の運動会があったのですが、快晴すぎて見て…

そもそも熱中症は、気温や湿度の高い環境下での水分&ミネラル不足という問題以前に、睡眠不足や朝食を抜いている場合などで発症リスクが高くなると言われています。

栄養を考えた朝食をしっかり摂り、夜更かしをせず睡眠時間を十分にとるなど、規則正しい生活を送るように心がけましょう。

普段冷房の効いた部屋にずっといることで体温調整が上手くいかなかったり、飲酒をした翌日などは体内が水分不足になっているため熱中症になるリスクが高まりますので注意してください!

[su_row][su_column size="1/2" center="no" class=""]

[/su_column]

[su_column size="1/2" center="no" class=""]タンパク質の補給には噛んで食べるプロテイン!

シェーカーや飲み物を用意する必要もなく、気軽にタンパク質補給ができます。[/su_column][/su_row]

投稿者プロフィール

- 東京都府中市のコンディショニングサロンめんてな代表の倉持です。体のゆがみを整えて、楽に動ける体作りをサポートします。

最新の投稿

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較!

足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較! 股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント

股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント 姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法

姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法 トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展

初の著書|太鼓打ちのための身体の整え方 〜呼吸・体幹編〜

打ち込む力を引き出す!太鼓打ちのための身体の整え方

〜呼吸・体幹編〜

を電子書籍にて上梓しました。

”太鼓打ちのための”という表現になっていますが、野球やテニスといったオーバーヘッド種目、音楽をされている方など身体を使うすべての方に参考になる内容になっています。

これまで様々なチームで指導をしてきましたが、いいパフォーマンスを発揮するためには呼吸や体幹の動きを整えていくことが最優先なのではないか、という結論にたどり着きました。

いかに呼吸を整えることが大切か、体幹の動きを適切なものにするためにはどんなことが必要か、それらを一冊にまとめたものが本書籍になります。

ただストレッチやマッサージ、筋トレをしているだけでは身体を変えることはできません。

その前提としての呼吸の最適化であったり、体幹の動きの最適化をしていくことで、トレーニングの効果もさらに高まってきます。

「腰を痛めることなく動き続けたい」

「呼吸が浅いのをなんとかしたい」

「もっといいパフォーマンスをしたい」

という方におすすめの一冊です。