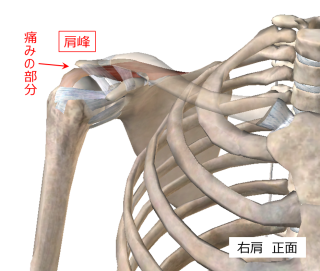

腕を上げるときに肩の真上付近に痛みが出たり、引っかかる感じがあるときは肩峰下インピンジメント症候群の可能性が考えられます。

インピンジメントとは挟み込みという意味で、骨と骨の隙間に筋肉などが挟み込まれることで痛みを生じる症状のことです。

インピンジメント症候群とは

引用:VISIBLE BODY

肩のインナーマッスルの一つである棘上筋や肩の動きを滑らかにする肩峰下滑液包が、腕を上げるさいに上腕骨と鎖骨の先端部に挟み込まれることで痛みを生じます。

腕を横からあげて60°~120°の角度で痛みを強く感じるのが特徴です。

一般的に野球肩として知られている症状で、野球・テニス・バレーボールなどのオーバーヘッド種目のほか石材屋さんや建築作業員など腕を日常的にあげる職業の方に多く見受けられます。

ここで実験をしてみます。腕を上げる動作を2パターン試してみましょう。

①肩甲骨を寄せたまま体の真横で腕を上げてみます

②肩甲骨は寄せずに体の真横で腕を上げてみます

もう一つ。

①親指を上に向けて腕を上げてみます

②手のひらを下に向けて腕を上げてみます

いかがですか。

どちらも①のパターンの方が腕を上げやすいかなと思います。

これはどちらも肩甲骨と上腕骨との位置関係を感じる実験で、

①肩甲骨と上腕骨の位置関係が一直線上

②肩甲骨に対して、上腕骨がねじれている

そのため肩の上側で棘上筋や滑液包のインピンジメント(挟み込み)が起こり、

痛みを生じてしまうのです。

インピンジメント症候群が起きる原因は?

肩峰下インピンジメント症候群の原因はいくつか考えられるのですが、

■オーバーユースによる筋の硬化

■胸郭や肩甲骨の動きが悪い

■姿勢の悪化

などが主な要因です。それ以外にも、

胸を張ろうとしても首にばかり力が入ってしまい肩甲骨を寄せられなかったり、投げる時に肘が下がるクセがある場合にもインピンジメントを起こしやすいと考えられています。

インピンジメント症候群にどう対処する?

肩周りの可動域をあげるために胸郭(肋骨)の動きを正常に戻してあげる必要があります。

■肩が前に出てしまう

■背中が丸まってしまう

といった姿勢の悪化は胸郭の動きが悪くなることから起こりやすい症状です。いい姿勢をとろうと背中を反ってしまうと今度は腰に負担がかかってしまって逆効果。

胸郭の動きをよくするために、正しい呼吸法と胸郭の動きの連動性を習得できると肩周りの可動性も広がり楽な運動が可能になります。

めんてなではトレーナーが呼吸と胸郭の動きを確認しながら、一つ一つ丁寧に身体を動かしていきます。最初は感覚がつかめなくても徐々に呼吸が楽になり、上半身が軽くなるのがわかります。

その上で肩甲骨と上腕骨の正しい動作パターンを覚えるために、らせんの動きや体幹の安定を指導していきます。

痛みをとるだけでなく正しい動き方を体で覚えることで、末永く競技を楽しめるようになりましょう。

肩の引っかかりやインピンジメント症候群に関するお問い合わせは

こんな方におすすめ

- 腕を上げようとすると肩に引っかかりがある

- 肩が痛くてボールを投げられない

もし少しでも不安を感じるようでしたらお気軽にお問い合わせください。関節の歪みを整えて、正しい動かし方を習得できれば回復は早まります。

ご自宅でできる簡単なストレッチやトレーニングの指導なども行いますので安心して取り組むことができます。

お問い合わせ・ご予約はこちら

お問い合わせや施術のご予約はこちらのフォームより承ります。

ご予約を希望される方は、ご希望の日時や連絡先を下記フォームに記入して送信をお願い致します。後ほどスタッフから折り返しのメールをお送りししますので、日時の確認を終えた段階でご予約が成立となります。

メールフィルターをお使いの方は、事前に下記ドメインを受信可能にして下さい。@mentena.com

当日の施術をご希望の方は、042-306-6147 までお願いします。

「ホームページを見て…」とお気軽にお電話ください。

お気軽にお問い合わせください050-5897-9371受付時間 9:00-20:00 [ 木・日・祝日除く ]

メールでお問い合わせ 24時間受付中初の著書|太鼓打ちのための身体の整え方 〜呼吸・体幹編〜

打ち込む力を引き出す!太鼓打ちのための身体の整え方

〜呼吸・体幹編〜

を電子書籍にて上梓しました。

”太鼓打ちのための”という表現になっていますが、野球やテニスといったオーバーヘッド種目、音楽をされている方など身体を使うすべての方に参考になる内容になっています。

これまで様々なチームで指導をしてきましたが、いいパフォーマンスを発揮するためには呼吸や体幹の動きを整えていくことが最優先なのではないか、という結論にたどり着きました。

いかに呼吸を整えることが大切か、体幹の動きを適切なものにするためにはどんなことが必要か、それらを一冊にまとめたものが本書籍になります。

ただストレッチやマッサージ、筋トレをしているだけでは身体を変えることはできません。

その前提としての呼吸の最適化であったり、体幹の動きの最適化をしていくことで、トレーニングの効果もさらに高まってきます。

「腰を痛めることなく動き続けたい」

「呼吸が浅いのをなんとかしたい」

「もっといいパフォーマンスをしたい」

という方におすすめの一冊です。